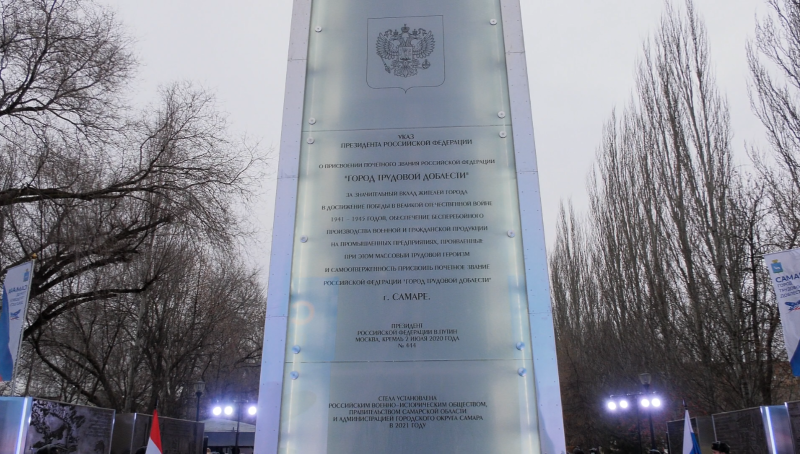

За годы войны Куйбышевская область превратилась в один из крупнейших индустриальных районов СССР. Были созданы новые отрасли промышленности – нефтеперерабатывающая, подшипниковая, автомобильная, газовая, авиационная и другие. За 5 лет на территории губернии было изготовлено более 36 тысяч штурмовиков Ил-2, до 30 % всех артиллерийских снарядов для Красной армии. Почти 50 млн единиц продукции отгрузили заводы по производству подшипников, более 43 тысяч двигателей для военной техники поставили наши предприятия. Регион стал по-настоящему мощным тылом - вся область и край работали на Победу. Каждый день шло на фронт продовольствие, техника, вооружение, одежда, средства гигиены – все это было остро востребовано на фронте. Многие, зачастую простые предметы в годы Великой Отечественной войны имели для солдат особую ценность.

Начало войны

Осень 1941 года - один из самых трудных периодов для Куйбышевской области. Тысячи беженцев, десятки эвакуированных, госпитали, внушительный "московский десант" из членов правительства, министерств, посольств и различных учреждений. Население города выросло почти раза в 2 раза. Остро встала проблема с продовольственным снабжением. К тому же из-за потери июле 1941-го хлебородных районов на западе и юге страны именно на Поволжский регион, как на основного поставщика зерна, делалась главная ставка. Евгений Малинкин, начальник отдела использования архивных документов СОГАСПИ, к. и. н рассказывает:

- Сельское хозяйство сразу стало перестраиваться, а на военный лад перестраиваться очень тяжело. В каких условиях это было: когда главная производящая сила – мужчины (прежде всего, колхозники, механизаторы, комбайнеры, трактористы – весь слой сельскохозяйственных профессий, которые дают возможность все делать в плане производственного цикла по хлебу) уходит на фронт - мобилизованными, добровольцами.

Фото: передовая трактористка Денискинской МТС Елена Чугунова на поле колхоза "Красный маяк". 20 октября 1944 г., СОГАСПИ

В селах и деревнях остались только старики, женщины и подростки. При этом многих из них привлекали к трудовой мобилизации в город на эвакуированные заводы. Рабочих рук не хватало и там. Из воспоминаний жительницы Самары Александры Васильевны Павловой:

- Мне тогда было 15 лет, 16 исполнилось через восемь дней. Ну а потом всё закрутилось. Через какое-то время в Куйбышев перевезли заводы из других городов. И я пошла работать на эвакуированный из Воронежа завод. Заводы все были на Безымянке - за 15 км от дома. Я трудилась в литейном цехе, там выпускали гильзы для снарядов. Жили по две недели на заводе. Работали по-черному: ночевали в цехах.

Коровы вместо тракторов

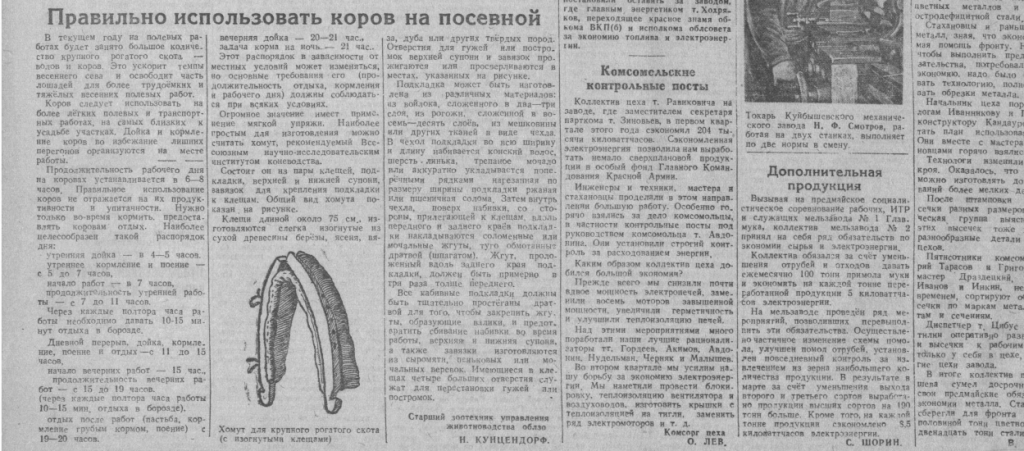

Помимо нехватки рабочих рук, в сельском хозяйстве еще одной проблемой стало техническое оснащение. Все, что было на ходу, в большей массе отправлялось на нужды фронта. Это касалось даже лошадей. Оставшиеся в минимальном количестве тракторы и комбайны не могли справиться с объёмом поставленных задач. Евгений Малинкин объясняет:

- Всё, что оставалось, работало с двойной, тройной силой. Приходилось использовать любую тяговую силу - и валов, и быков, и даже коров. В "Волжской коммуне", например, публиковались инструкции, как использовать коров в качестве тяговой силы для вспашки, какой сделать им хомут, который им не повредит, не поранит.

Фото: СОВА

Николай Малиновский, краевед, житель села Старое Якушкино дополняет:

- Ставили быков. Маленькие дети управлялись, выходили на поля. Соха была, уже более современные плуги.

Хлеб фронту и тылу

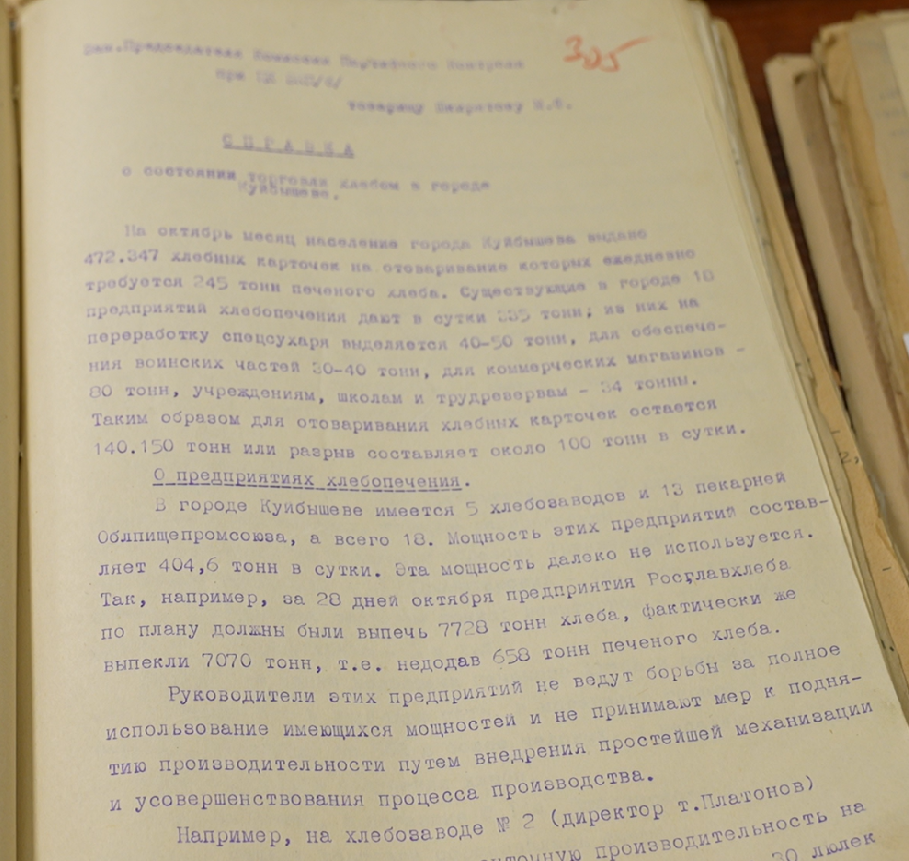

Ежедневный расход хлеба и хлебобулочных изделий по городу Куйбышеву составлял 372 тонны, в том числе по продовольственным карточкам 225 тонн, военным организациям – 30 тонн, продажа по коммерческим ценам – 57 тонн и 60 тонн переработка на сухари. Егор Комызин, научный сотрудник отдела истории музея им. П.В. Алабина цитирует выдержку из архивной справки:

- На октябрь 1941 года в Куйбышевской области работали 18 предприятий по изготовлению хлеба: 5 заводов и 13 пекарен. Все они работали в условиях мобилизации экономики, в том числе куйбышевской. Работали на полную мощность. В основном эти предприятия входили в тресты Сельхозмукомолье и Главмука.

Фото: документ предоставлен отделом использования архивных документов СОГАСПИ

Основными производителями стратегического продукта были хлебозаводы №1, 2 и 9. В условиях военного времени даже для таких жизненно важных производств не хватало топлива. Женщины и дети ездили в лес за дровами. Смена длилась до 18 часов. Зимой засыпали возле печей. Когда силы были на исходе, вдыхали аромат теплого хлеба и украдкой ели оставшиеся крошки.

Вспоминает бывшая работница Куйбышевского хлебозавода № 9 Вера Табачкова:

- Нам было запрещено есть выпеченный хлеб, уносить домой тоже нельзя - рабочих проверяли на выходе с предприятия. И тем не менее из желающих работать на заводе выстраивались очереди. Когда мы выходили после смены, от нас пахло хлебом…

Хлеба не хватало еще и потому, что его просто не успевали подвозить.

- В значительной степени транспорт был мобилизован либо на фронт, либо в автоколонны, которые доставляли хлеб из специальных ссыпных пунктов на элеваторы, на мельницы. А потом чем доставлять его в города? Транспорта не хватало, - говорит Евгений Малинкин.

фото предоставлено отделом использования архивных документов СОГАСПИ

Хлеба не хватало. Самарский писатель и публицист Андрей Павлов вспоминает:

- Самым мучительным оказалось стоять за хлебом, сжимая в кармане карточки: не потерять бы, не украли бы! Второй раз никто их не выдаст.

Егор Комызин, научный сотрудник отдела истории музея им. П. В. Алабина - о нормах хлеба:

- С 18 июля по конец сентября 1941 года рабочим выдавали 800 граммов, служащим – 600 граммов, иждивенцам и детям, которые не могли сами как- то работать, по 400 граммов. В дальнейшем нормы снизились примерно в два раза.

Несвоевременная доставка в торговую сеть создавала очереди из населения. Очень часто потасовки перерастали в драки. Доставалось и продавцам. 42 год ознаменовался жесткой экономией. Начали вводить новые нормы, в том числе для рабочих на оборонных предприятиях.

- И вот, например, если человек не вырабатывал норму по какой-то причине они не исправятся, например, те, кто получал 800 граммов и больше, им урезать на 200 граммов. А те, кто меньше 800, им урезать на 100 граммов. Пока не будете выполнять норму. Естественно там стахановцы получали повышенную пайку хлебную, - отмечает Евгений Малинкин.

Фото: из архива музея завода "КУАЗ"

Хлеб - символ надежды и веры

Ни один продукт во время войны не мог считаться таким универсальным и незаменимым, как хлеб. Подчас он был не просто единственным средством пропитания, но и символом надежды и веры в будущее. Ирина Пронягина, нутрициолог подчеркивает: хлеб содержит растительные белки и очень большое количество углеводов.

- Углеводы - это энергия, потому что углеводы расщепляются до разных сахаров. Почему хлеб еще уникальный? Потому что есть витамины группы В, например, В12. Мы частично синтезируем микробиоты кишечника, а также серотонин. Вот В12 и серотонин придают энергии, это поддерживает выработку наших нейромедиаторов. А это очень важно для человека, который защищает свою Родину и свою страну в этот непростой период.

"Военный" и "гражданский"

Фото: СОВА

Хлеб "военный" и хлеб "гражданский". Первый предназначался для фронтовиков, а второй для жителей тыла. Тот, который отправляли для воинских частей, состоял из 40 % муки ржаной обойной, муки соевой, семечкового шрота, свекольного жмыха. Такой хлеб готовили заранее. Существовали разные виды специальных заквасок, в зависимости от сорта муки. Пшеничный высший сорт достать было невозможно. Юлия Юдина, преподаватель "Самарского техникума кулинарного искусства" рассказала:

- Всегда допускался определенный процент органических примесей. Какую задачу должен был выполнять хлеб? Однозначно: сытость. То есть, влажность хлеба не была так важна, потому что нам важны сами сухие вещества, поэтому если муки не хватало, технологи добавляли какие-то травы, дополнительные очистки из овощей. Это все перемалывали и превращали так же в мучную пыль.

В действующей армии по нормам, установленным Советским правительством в сентябре 1941 года, рацион солдата на 80 % состоял из хлеба. Суточная норма красноармейцев и начальствующего состава боевых частей включали: 800 граммов ржаного обойного хлеба, в холодное время года – 900 граммов.

Студенты и преподаватели Самарского техникума кулинарного искусства воссоздали рецептуру фронтовой буханки по "Справочнику войскового повара-хлебопёка".

Фото: СОВА

- Мы с ребятами в этот раз попробовали сделать хлеб по рецептурам военного времени. Его масса увеличена до килограмма. И сам хлеб более плотный, более сытный, - объясняет Елена Никитина, преподаватель Самарского техникума кулинарного искусства.

Не пышный, тяжеловатый, но такой необходимый тогда. Он стал настоящим спасением для солдат во многих советских частях на фронте. Подобный хлеб выпекали и на городских хлебозаводах, и в маленьких пекарнях, и в окопных печах на полях сражений. По мнению специалистов, делать в таких условиях оборудование для пекаря могли те, кто до войны проживал в селах. Деревенские жители знали, что такое русская печь и каков принцип ее действия, считает Павел Копылов, печник:

- Чтобы было удобно работать, нужно её рабочую зону поднять на уровень пояса. Для этого должно быть или естественное возвышение, или конструкция какая-то. Также делали приямок и работали уже в нем. Потом в зависимости от условий: или яма на берегу оврага или речки, или глинобитная, кирпичная конструкция. По правилам, выкладываются под свод стенки русской печи.

Фото: СОВА

После возведения на просушку отводился день-два. И можно было приступать к изготовлению хлеба. По вкусу он ничем не отличался от хлеба, испеченного в русской печке.

А вот "гражданский" в отличие от "фронтового" имел более скудный состав. Помимо минимального количества муки в него добавляли то, что могли найти: мороженый картофель, лебеду, хвою, отруби, опилки. Вспоминает Ирина Пронягина, нутрициолог:

- Моя бабушка - это очень шустрый, приспосабливающийся ко всем условиям жизни человек. Во время войны, она рассказывала, что они сразу стали взрослыми. Всё, что собиралось, уходило на фронт, а они питались буквально остатками - то, что смогли вырастить на своем огороде, успели отложить. Но это в основном были картофельные очистки, трава, ягоды, грибы.

Фото: СОВА

"Лучше умереть сытыми"

Фото: СОВА

Тяжелее всего пришлось сельским жителям в последние годы войны. Весной, когда запасы зерна заканчивались, дети и старики шли в поля за оставшимися колосками. За осенний сбор можно было угодить в тюрьму, а вот когда снег таял и обнажались остатки старого урожая, для людей появлялся шанс не умереть от голода. Вспоминает Николай Малиновский, краевед, житель села Старое Якушкино:

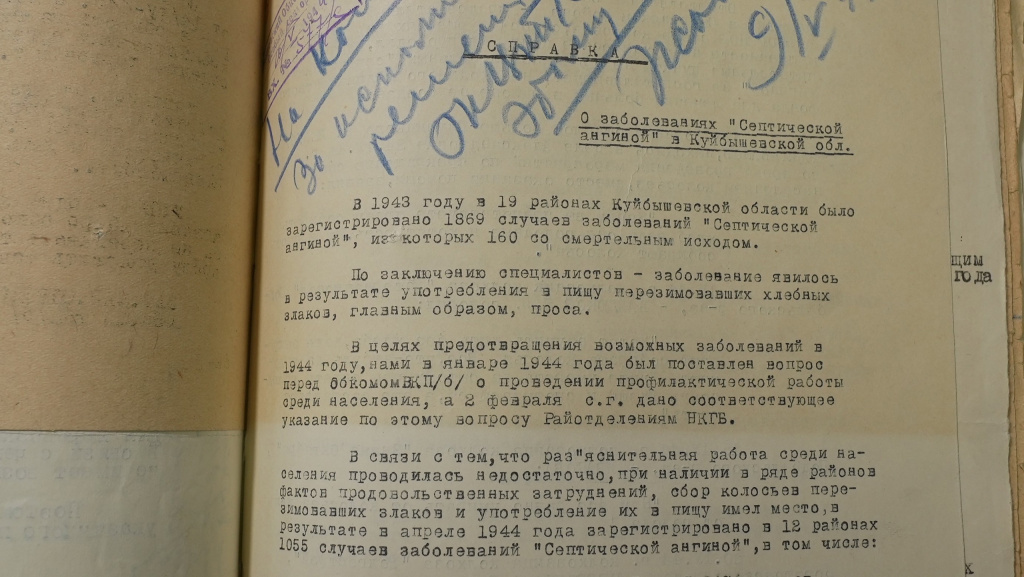

- Когда в 43 году при уборке хлеба большое количество не смогли убрать, не успели. Хлеб ушел на зиму под снег, зима была теплая, зерна были, но они прели. Соответственно, происходила выработка токсина. А весной людям кушать нечего было. Весной 1944 года жители села шли в поля собирать эти колосья.

Фото: СОВА

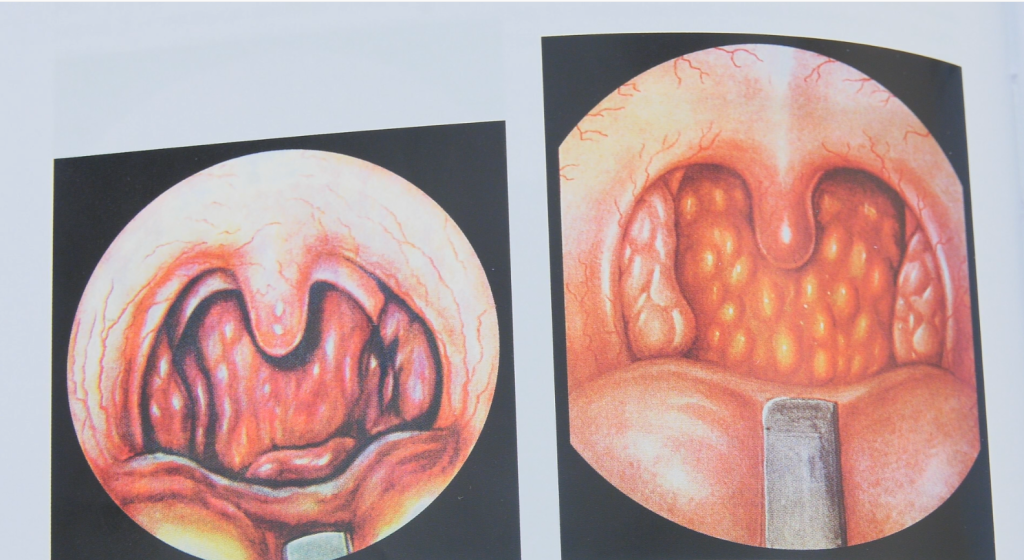

Колосья собирали, высушивали, мололи зерно и выпекали хлеб или лепешки. По сути люди обрекали себя на смерть, употребляя в пищу ядовитый хлеб. Вспышки опасного заболевания фиксировались и до этого, но не в таком количестве, как случилось это в 1944-м. Страшная эпидемия септической ангины прошла по всем 36 районам Куйбышевской области. В разных формах переболело более 50 тыс. человек. Только в одном небольшом селе Старое Якушкино Сергиевского района (в то время оно относилось к Исаклинскому) умерло 170 человек. Объясняет Ирина Роганова, врач-инфекционист (гепатолог):

- Как при любом заболевании кто-то болел в более тяжелой, кто-то в менее тяжелой форме. Более тяжелые формы – это, конечно, высокая температура, признаки общего недомогания, слабость, головная боль, сильная боль в горле. Но у тяжелых больных были некрозы, тяжелое проявление со стороны миндалин, горла, когда там появлялись язвы. И токсин, который находился в зерне, угнетал кроветворение.

Фото: СОВА

В то время достать необходимое лекарство было невозможно. Из письма Наркомздрава РСФСР госсанинспектору Куйбышевской области:

- В ответ на вашу просьбу сообщаем, что в целях лечения и профилактики септической ангины можем выделить 200 кг никотиновой кислоты, 5 кг желатина, 20 кг стрептоцида. Пенициллина нет и не будет.

Сельские жители как могли пытались бороться с напастью. В ход шли любые народные способы, которые были доступны.

- Во время ангины дед Леонтий зарезал корову, потому что 7 детей с голоду помирали, с ангиной. Вот они кровь коровью пили и спаслись, - вспоминает Людмила Антонова, жительница села Старое Якушкно.

Помнит по рассказам бабушки и Надежда Теребинова, жительница села Старое Якушкино, как спасались от ангины дети.

- У бабушки тоже дети болели. Шестеро, мал мала меньше они остались. Но выходила она детей молоком и сывороткой.

Елена Михайлова, жительница села Старое Якушкино подхватывает:

- Моя бабушка Кузнецова Федосья Фёдоровна родилась в 1899 году - тоже выжила. Она работала за речкой, сторожила курей, кормила их и все время пила сырые яйца. Сырые яйца пила, там лежала и выздоровела.

С точки зрения специалистов в каждом из этих случаев главное было одно: больные получали усиленное питание и это значительно улучшало состояние организма, соглашается Ирина Роганова, врач-инфекционист (гепатолог):

- На самом деле кто был предрасположен к более тяжелому течению, это люди ослабленные, недоедавшие, с низким весом, у кого была плохая кровь. А плохая кровь - из-за плохого питания. Кровь – это белок, яйца, что угодно. Усиленное питание. Как раньше, когда не было лекарств, чем лечили туберкулез? Именно усиленным питанием.

Фото: документ предоставлен отделом использования архивных документов СОГАСПИ

Власти обратили внимание на ситуацию только спустя три месяца, в мае 1944 года. 29-го числа было принято решение о запрещении продажи на рынках, вокзалах, пристанях изделий из такой муки. Из рекомендации НКВД CCCР следовало: "С собранным у колхозников заражённым зерном обращаться в соответствии с инструкцией "О порядке хранения и транспортировке ядовитых веществ". Но людей и это не останавливало. В ответ на запреты они говорили, что предпочтут умереть сытыми.

В 2009 году жители села Старое Якушкино на собственные средства установили памятник землякам, погибшим не от пуль и бомбёжек, но также ставшим жертвами той страшной войны.

Фото: СОВА

Голодная Победа

После Победы в 1945-м страна начала восстанавливаться. Но хлеб ещё долгое время оставался дефицитным продуктом. Сохранялась карточная система. В магазинах приобрести его было сложно. Сельское хозяйство находилось в плачевном состоянии.

Фото: Уборка зерновых в совхозе им. Чапаева. 1942 г. ЦГАСО

Земля ждала рабочих рук, которых пока не хватало. По словам историков, из документов, подтверждающих реальное положение дел в Куйбышевской области, сохранились только устные свидетельства. Голодали как на селе, так и в городе, говорит Юлия Кузнецова:

- Через день ели хлеб. Ходила мама в районы, меняла его на пшеницу, чтобы постненький супчик сварить.

Те, кто пережил страшные годы, имели особое отношение к хлебу. Они передавали его своим детям и внукам. Нельзя выбрасывать недоеденный или черствый кусочек. Существовало множество рецептов из сухого хлеба. Их вывешивали в булочных наряду с плакатами о значении этого продукта. А в столовых на столах долгое время в свободном доступе бесплатно был черный хлеб.

Отрывок из стихотворения Дины Немировской "Хлеб войны"

… Когда сегодня

Вижу средь отбросов

Буханки хлеба,

Булки, кренделя,

В уме вскипают

Гневные вопросы,

Недоумённо

Ёжится земля.

Сжимала нежно

Крохотную корку

Малышка,

Вмиг от счастья ошалев.

Таким он был –

Послевоенный, горький

И в то же время

Самый сладкий хлеб.